うつりゆくもの 変わりゆくもの 石元泰博の世界17

独自のリアリズム

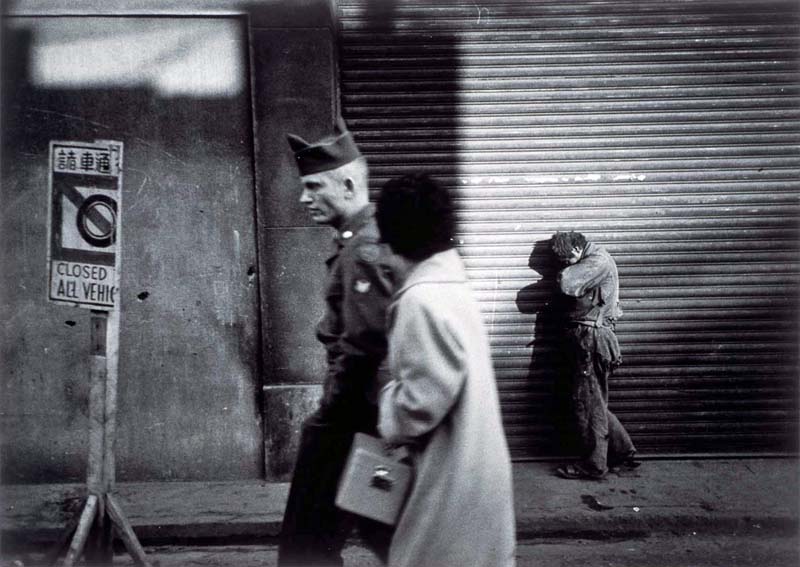

「これは銀座の和光の前。奥にいる浮浪者風の男を狙っていたら、進駐軍の男と娼婦が前を通ったので撮った。冬の夕方4、5時くらいだったかな」 という。50年前の銀座。あの優雅で華やかな銀座の面影はどこにも無い。

石元が撮った人間は、どんなに低層で貧しい暮らしの中にあっても、人間の尊厳があり、静寂の中にも生きることのエネルギーを感じることが多く、この作品のように空虚感が画面を覆い尽くしているものはあまり見ない。

銀座の片隅で、自分の存在を消そうとしているかのように背を向ける浮浪者のそばを、進駐軍人と娼婦が夕暮れの闇に消えていこうとしている。もし彼女が前を向いていたならば、これほどの寂寥感はなかったかもしれない。しかし、浮浪者を彼女は振り向いてしまっている。彼を包む優しい夕暮れの光は、女性のようなシルエットを作り出している。この画面には虚構の二組のカップルがいるのである。古びた道路標識のCLOSEDの文字が示すように、すべてが閉ざされてしまったかのようである。ああ、これが14年ぶりに帰ってきた石元の感じた戦後の日本の姿なのかと、そんな印象を受けた。

1945年、日本は敗戦し、マッカーサー率いる進駐軍が日本各地にやって来た。52年にサンフランシスコ講和条約が発効し、GHQとしてのアメリカ軍人の占領が終わる。学業を終えた石元はその翌年、日本に帰ってきた。

そのころの日本の写真界はリアリズム写真全盛のまっ最中。欧米からは、ライフなどのグラフ誌や写真集が輸入され、世界の写真の動きに触れる機会が出てきた。そんな中での石元の来日は、日本の写真界にとって願ってもない好機であったと思うが、残念ながら対応は冷ややかであったという。

彼の表現にまず注目したのは、美術界やデザイナー、建築界だったようである。石元は丹下健三、柳宗理、亀倉雄策、岡本太郎らと国際デザインコミッティー(現日本デザインコミッティー)発足にかかわった。また気鋭の芸術家や教育者らの協力により54年に開校した日本初のデザイン学校、桑沢デザイン研究所に講師として招かれた。

厳格な造形美で見せた石元の写真を受け入れるまでには、いま少し日本写真界の成熟を待たねばならなかったようである。「日本のカメラマンの報道写真第一主義というより、オンリー報道写真に少なからず不満である。写真という名の芸術は、そんな幅のせまいものではない筈である。」(1954年、芸術新潮)。

特にアマチュア写真家たちに広がったリアリズム写真は、徐々に弱者の姿にかじり付くようなしつこさとなり、一部評論家からは「乞食写真」と皮肉られるようになる。そんな彼らに見せたのが、この作品のような不幸にべったり寄り添わない、石元流のリアリズム写真なのかもしれない。

(掲載日:2006年8月1日)

影山千夏(高知県立美術館学芸課チーフ兼石元泰博フォトセンター長代理)