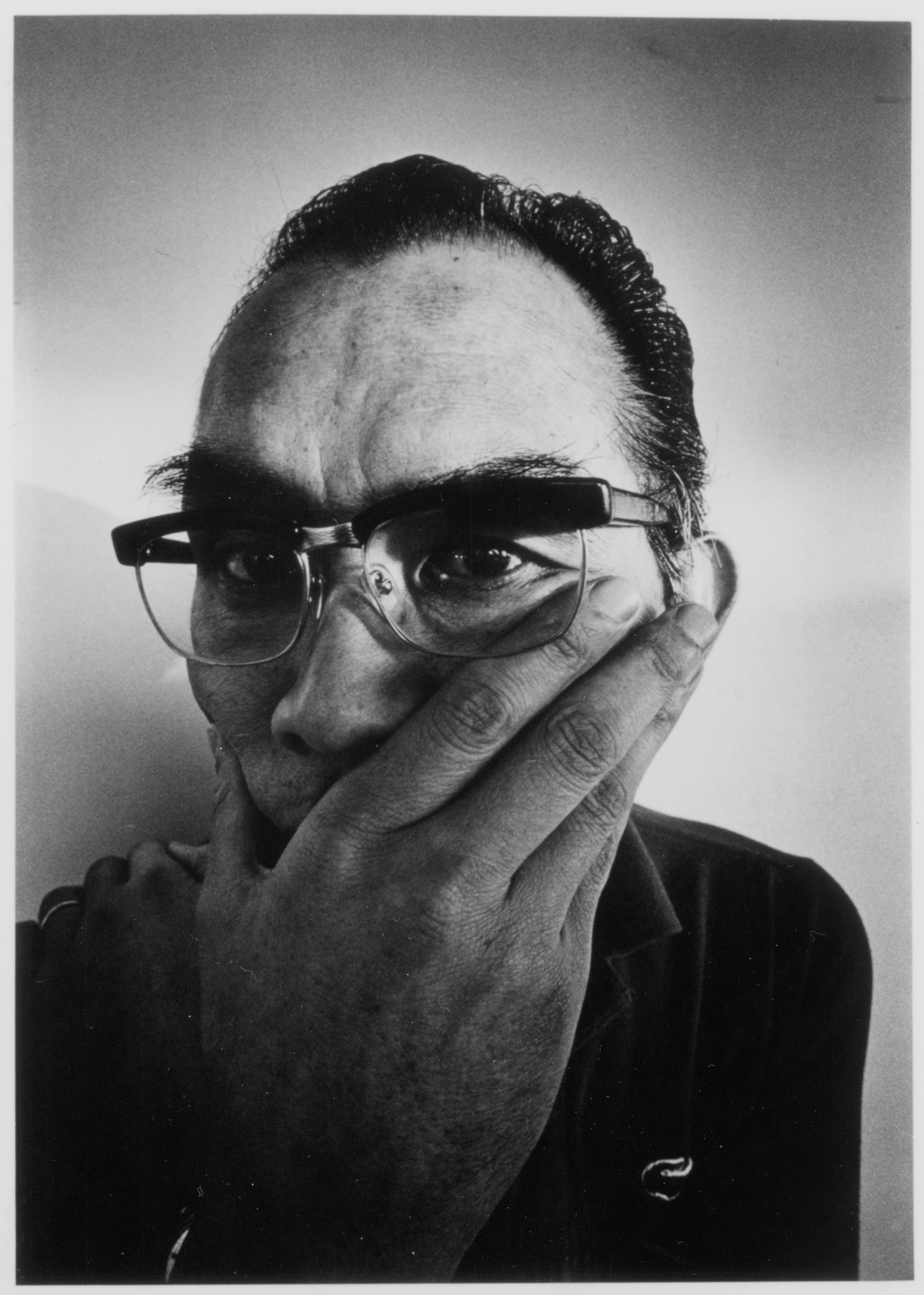

[再録]朝日新聞「被写体を凝視 写真家の眼(石元泰博《セルフ・ポートレート》)」

口元を覆う大きな手と太い眉、黒縁眼鏡の向こうに光る鋭いまなざしが印象的な一枚だ。「セルフ・ポートレート」とは、撮影者自身が被写体となる、今風に言えば「自撮り」である。

石元泰博(1921-2012)は戦後日本を代表する写真家の一人。農業移民の子として米国に生まれ、幼少から十代の多感な時期を両親の郷里、高知で過ごした。高校卒業後に渡米するも日系人強制収容を経験。戦後に欧米流の先端的なデザイン教育を受けて写真家となった。拠点としたシカゴや東京の街と人々をはじめとし、桂離宮などの由緒ある伝統建築から、道端に踏みつぶされた空き缶まで、半世紀を超えるキャリアで手掛けた写真は実に多彩だ。

二国のアイデンティティーを持った石元の、いかなる被写体も徹底して凝視し、厳格な構図の中につかみ取る孤高なスタイルは、レンズを唯一の「国境」とする「異国人」的な眼とも評された。日本でのデビュー時には「強靱な歯と顎で現実を嚙みちぎり、はき出したよう」だと形容されるほど鮮烈な印象を放った。この写真と向き合うたび背筋が伸びる思いがするのは、そうした写真家の厳しい眼にさらされているかのように感じられるからだろう。

(高知県立美術館 学芸員 朝倉芽生)

*掲載:「四国お宝巡礼」『朝日新聞』高知版 2020年9月5日 他