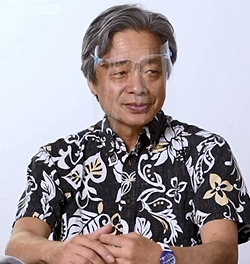

[vol. 1]飯沢耕太郎氏(写真評論家)×森山明子氏—「生誕100年 石元泰博写真展」関連企画 対談シリーズ テキスト版

評伝『石元泰博―写真という思考』(2010年)の著者である武蔵野美術大学教授・森山明子氏と石元を知る方々による対談シリーズを、テキスト版にて公開します。

動画版ではやむなくカットとなったエピソードも含めて掲載します。動画版と併せてぜひお楽しみください。

[vol. 1]飯沢耕太郎氏(写真評論家)×森山明子氏

2020年9月20日/東京都写真美術館にて

※飯沢耕太郎氏、森山明子氏のプロフィールはこちら

石元泰博との出会い

森山明子(以下、森山):

こんにちは、飯沢さん。

飯沢耕太郎(以下、飯沢):

はい、よろしくお願いします。

森山:

私は『石元泰博―写真という思考』という本を書かせていただいたことで、今日ここにいるんですけど、最初に飯沢さんが石元さんの作品に注目した時、あるいは、実際に石元さんにお会いになった時のことからお話しいただけますか?

飯沢:

そうですね。僕は日本大学の芸術学部の写真学科の出身で、1977年に卒業して、それから筑波大学の大学院に進んだんですけど、もちろん大学の頃から石元さんの写真は写真集などで拝見していましたし、すごい写真家というか。ただ、僕は日本の写真史が専門なんですけど、日本の写真史の中で石元さんの仕事を論じるというか、書いたりするというのは、どういう言い方したらいいのかな、とっつきが悪いんですよね。ちょうど大学と大学院の研究テーマが戦前の写真史だったんですが、日本の写真史の流れというのは、1920年代、30年代からずっと積み上げがあるわけでしょ。よく知られているように、石元さんはアメリカで写真家になられた方だと思いますし、日本に来て仕事をしたということで、日本の写真史の中に石元さんの仕事をどういうふうに収めていくのかっていうことは、なかなか難しいなって、今でもそう思っているんですけどね。そういう風にずっと思ってきていたので、石元さんについてはあまり、大学、大学院時代に論じるとかそういうことはなかったんです。

ところが、大学院に進んで、大学の同級生に山崎信さんがいて。山崎さんは大学を卒業して研究室にしばらくいて、そのあとPGI[1]の初代のディレクターになるわけですよね。PGIのスタートが、僕の記憶だと1979年だと思うんですけども、PGIで石元さんを扱うようになったでしょ。それらの展覧会は当然見ていたのですが、2001年の石元さんの「顔」展[2]の時に声がかかって、『P.G.I. LETTER』という、あそこが 出しているリーフレットで、石元さんの展覧会のために文章を書いたっていう、それが個人的に関わった最初の仕事の一つじゃないでし ょうかね。その時に、多分ご自宅に行って、いろいろお話を伺ったという記憶があるんです。

森山:

PGIって虎ノ門にありませんでした?

飯沢:

そう。虎ノ門に1979年にできて、さっき言ったように、僕の同級生の山崎さんがずっとディレクションをしていたから、そのご縁で石元さんと多少お話ができるようになったという、そういう感じかな。

森山:

じゃあ、話題の品川のご自宅にも行かれたわけですね。

飯沢:

1度か2度ですね。いま思い出しましたが、その前に、90年代の終わりぐらいに岩波書店から出た『日本の写真家』(1997〜99年)っていうシリーズがありまして、全40巻ありますよね。それで僕は全40巻中の38巻分の解説書いたんですよ。もう大変でしたけどね。その中で石元さんを取り上げたときに、確かまたお伺いした記憶が。だから、2回ぐらいご自宅に行っていると思います。

「造形」を超えて

森山:

お話しが出たので伺うのですが、その岩波の石元さんは確か26巻?

飯沢:

はい、それくらいだったでしょうかね。

森山:

「造形を超えて」というタイトルでお書きになられたんですよね。私も石元さんに何度も取材していますけど、最初に驚いたのが、石元さんはニュー・バウハウスを卒業していますけれど、自分の写真は、「デザイン的すぎるのが欠点だ」と、かなり強くおっしゃっていましてね。それを私、別の機会に大辻清司さんに伺ったら、かなり憮然とした感じで、「贅沢な悩みでしょ」とひとことおっしゃって。

飯沢:

本当ですよね。

森山:

私は写真の専門ではないので、軽くいなされたような感じもしたんですけれど、たぶん本音だったような気もするんですよね。その「造形を超えて」というタイトルと石元さんが言う「デザイン的すぎる欠点」と、似ていますかね?

飯沢:

石元さんの経歴をもう一度辿りなおしていくと、大変ユニークな経歴だなってあらためて思いました。彼が日本に帰ってきて、日本に「来る」というべきなのかな?あの当時はまだアメリカ国籍だと思うので。

森山:

そうです。

飯沢:

その時に、日本の雑誌で紹介されると、まず最初に「造形」という言葉が出てくるわけでしょ? 「造形的な写真を撮るアメリカ帰りの写真家」という風なキャッチフレーズで仕事をされていく中で、石元さんは徐々にそういうことに対して、やや違和感を覚え始める、ということがあったと思うんですよね。つまり、写真の世界の持っている広がりみたいなこと。日本で仕事をして、アメリカで仕事をして、徐々に深まってくる中で、かたちとかフォルムとかそういう風なものの中に、自分の仕事を閉じ込めるというか、封じ込めるというか、そういうことではない、もう少し広がりのある世界に出ていきたいという欲求、欲望みたいなものが、たぶん60年代から70年代にかけて非常に強くなってきて、その時に、いわゆる造形的なあり方というのを、自分の中で壊していきたいっていうことに繋がっていったところで、大辻さんが言うように「贅沢な悩み」になった。彼は写真家として非常に才能のある人だから、ある意味どういう風な写真の形でもできるわけだけど、「造形を超えていく」っていう石元さんの思考というのは、かなり切実なものがあったんじゃないのかなと思っています。

森山:

日本に14年ぶりくらいに来て、桂離宮を撮ったりするんですけど、木村伊兵衛さんとか土門拳さんとか、どちらかというとリアリズムの主張の強い方からは…。

飯沢:

1950年代ですよね、うんうん。

森山:

けっこうネガティブ、冷たい対応をされたというのがあって。またご自分の中でも、カラーの多重露光を撮っていらして、偶然性というものに着目していましたから、飯沢さんが言う「造形を超えて」というのは、内的な、あるいは外的なものが、両方あったような気もします。

飯沢:

そう、僕もそう思いますね。だからその中で、自分を自分なりに写真家としてどういう風な位置づけに持っていくのかということで、やっぱり写真家というのは常に新しい世界、自分の出来上がった世界を壊して次の世界を、というようなことを考えると思うのですが、石元さんは一生それをやり続けた方なので、悩みというよりは、その時期にシカゴで培われたある自分の思考の枠組みを壊そうという意志は、かなり強かったと思いますね。

森山:

その流れの中で伺うんですが、石元さんはご自分では文章を書かないんですけど、インタビューというのは数多くあるわけで。インタビューでは、桂の話からいきなり伝真言院両界曼荼羅の話をものすごくポジティブに、長く熱を込めて語られるんですね。「造形を超えて」という文脈で言えば、あれは複写ですから、はっきり言って、写真家にほとんど自由度のない、普通そんな大家がやるような仕事ではないですよね。あれが国宝だということはあるんだけど。その全く自由がないということが、ある種写真の恣意的な部分を超えるというか、そういう契機の一つになったのではないかと私は思うんですけど。

飯沢:

森山さんが『写真という思考』の中で、そのことを強調されていて、なかなか面白い視点だなと思いました。不自由があることで自由を得るってことでしょ?いろんな契機が石元さんの中にあって、そのことをまじめにというか、真摯に取り組まれてきて、一つ一つ解決しながら90年代以降もとても素晴らしい作品を作っていったと僕は思っていて。僕が写真評論家として同時代で接するということで言うと、僕は85年くらいから文章を書き始めるので、実はそれ以前の桂とか、その前の『ある日ある所』の仕事とかというのは、はるか前の話なんですよね、仰ぎ見る存在なので。さっき言ったように、ちょっと書きにくいっていうのはあったんだけれども、同時代的な共感ということで言えば、実はこの『刻』のあたりの仕事からというのは、ある意味同時代で見ているじゃないですか。その時に僕は、石元さんの存在の在り方とか、写真家としての在り方について、非常に見直したというか、違う眼で見始めたというか、この人は本当に写真家としてある時代を誠実に生きながらその時代の先を作っていく人だなっていう風に思って。だからこの、うつろいゆくもののシリーズ、本当に好きなんですよ。これはすごいなと。実際にPGIの展覧会でプリントを見ているわけだし、その中で、こういう風なことをやってくるんだ、ということで、非常に感動したというか、衝撃を受けた記憶があるので。僕にとって石元さんというのは、この『刻』以降の写真家っていうイメージが割と強いですね。もちろん歴史の中では、日本の写真史の中にどう位置付けるのか、ということをやっているんだけど、現役の写真家というか、写真家の仕事として見ている場合には、ここから先の仕事はとてもいいなという風に思っています。今回も『シブヤ、シブヤ』が出るそうなんで、そこらへんも含めて、「とんでもないな!」って思っていますね。

森山:

でも、『刻』のあとは、もちろん『シブヤ、シブヤ』はありますし、カラーの多重露光をまとめたりはされているんだけど、あまりないんじゃないですか。

飯沢:

いや、そんなこともないと思いますよ。作品を発表する展覧会の頻度なんかも多いと思います。石元さんの仕事ってどうしてもその前の仕事にスポットがあたりがちなんで、この辺の仕事というのは、なかなかちゃんと取り上げられるということがないと思うんだけれども。森山さんが本に書かれていた、「両洋の眼」っていう言い方ですよね、あれは本当に素晴らしいエピソードで、角膜移植の時に、アメリカ人の角膜を移植されたことで、文字どおりアメリカ人の眼と日本人の眼という、この2つの眼が融合したと。そういう風にお書きになっていたと思うんですけども、この「刻」以降の作品というのは、まさにそういう作品だと思うんですよね。そういうことも含めて、これらの作品はとっても好きですね。

森山:

被写体が特権的すぎたんですよね。桂離宮も伝真言院曼荼羅も、特権的ですよね、被写体が。

飯沢:

そうですね。

森山:

国宝級のものなので、どうしてもそちら側が傑作になってしまう。

身近なものへの眼差し

飯沢:

確かに90年代以降に撮っているものっていうのは、その辺の日常のものというか、ご自分の自宅の窓から見た雲とかね。それから目黒川の流れとかっていう、普通に歩いていって見えるようなもの、そこに永遠の世界というか、時間の世界というか、時間についての彼の独特の考え方みたいなことが、その時期にできてくるわけですけども、それが投影されている作品ということで整理されている。

森山:

時間が直線的か螺旋か、みたいな。

飯沢:

はい、直線的でなく螺旋的にうねっているというようなことですね。

森山:

飯沢さんは97年に、彼以外の誰も到達できなかったような場所に、その特権的被写体の後に、すでに石元さんは行きついていると、(『日本の写真家』で)書いていますよ。

飯沢:

その時、同時代的にこの仕事を見ていて、僕の中での石元さんの再評価っていうのかな、それがあったことが、そういう文章に反映されているんじゃないかなという気がしますけどね。

森山:

私は石元さんが亡くなって、(生前に)もう準備されていた神奈川県立近代美術館の桂の写真の展覧会[3]が、没後最初の展覧会だったと思うんですけれど、たまたま有名な写真家の石内都さんと、二人で見に行ったんです。そうしたら、石内さんがものすごく喜んでというか納得して、石元さんはもう桂という特権的な伝説の被写体に興味があるわけではなくて、石ころとか踏み石とか苔だとか、そういうまなざしで桂を撮っていたということを彼女はすごく喜んでいて。今おっしゃった『刻』に至ることと、実は繋がっているような気がしますね。

飯沢:

なるほどね。じゃあもう桂の時から90年代以降の作品につながるようなモーメントがあったということですね。なるほど、そうかもしれないですね。一人の写真家は本当にあるところを切り取るとこういうイメージって出てくるわけで、それが、さっきおっしゃった造形的と語られる時代ももちろんあったわけだけれど、レイヤーというか、層になっているのでね。その層になっているところの、1段目を取り出しただけでは、一人の写真家の仕事ってなかなか見えてこないので、森山さんの仕事みたいな形で、その層のいろんなところを掘り起こしていくと、今回の展覧会(「生誕100年 石元泰博写真展」)もそうだけど、新たな石元像が生まれてくるじゃないかっていう風にとても期待しているんですけどね。

カラー多重露光、2つの眼

森山:

2010年に水戸芸術館でやられた石元さんの展覧会[4]について書かれてますね。

飯沢:

「artscape」に書きましたね。[5]

森山:

かなり長い文章を書いていて、私はその文章にかなり感銘を受けました。

飯沢:

なにを書いたのかな。(笑)

森山:

その書き出しに、カラー多重露光について書いていらしたんですよ。

飯沢:

だって(展覧会が)カラー多重露光から始まっていたんじゃなかったですか?

森山:

そうです。展覧会自体の組み立てがね。

飯沢:

ですよね。カラー多重露光、面白い仕事ですよね。自由というかやりたいことをやっていく、あれはかなり前々から始まっている仕事ではあるんだけれど。

森山:

半世紀もやっていたんです。

飯沢:

そうですね。そして、それをやり続けるわけでしょ。そこにやはり写真家魂っていうか、すごいですよね。自分のテーマを追いかけ続けることができるのは、エネルギーの出し方がちょっと普通の写真家と違うところがあるのかもしれないですね。あるところで終わってそれでおしまい、ではなくて、それがどこか自分の中に残っていて、それをずっと続けながら、同時並行的にいろんな作品の仕事をやっていくっていう、そういうタイプなんで、さっき言った、多層的というか、レイヤー的っていうのは、仕事の在り方にもそのまま繋がりますよね。

森山:

さっきおっしゃった『刻』につながるような、何でもないものを、石元さん以外の誰も到達できなかった場所、つまりリアルなものを写すんだけど、その同じ時に一方でカラー多重露光のような、つまりあれは誰も見たことがないに決まっている、無いもの、フィクション。多重露光ですから。私は本を書きましたけど、石元さんの何か深みのようなものを、本当に分かっているのだろうかと時々思って、私たちが見ていないものを石元さんは、無いものについてはカラー多重露光を、有るものについては『刻』のような、消えゆくものを撮る。恐ろしくレンジの広い、そんなイメージをずっと抱いていたかもしれない、という気もするんです。

飯沢:

僕もそう思いますよ。トータルな写真家ですよね。自分と社会——現実の世界でも時代でも歴史でもいいんですけど——そういうものの関係が、ある一方向に全部収束していくようなタイプではなくて、全方位的に広がっていく。意外にいないんですよ。日本の写真家の中で、そういうトータリティが自分の仕事の中できちんと実現できる人は、何人かいますけどね。東松照明さんとか、荒木経惟さんなんかもその中の一人なんでしょうけどね。そういうような人たちはいるんですけど、おおむね写真家は、ある自分の角度にずっとこだわり続けるわけで、その中で見えてくる仕事の幅ってどうしても狭くなりがちなんですけれども、石元さんはいろんな角度から見られる人なんですよね。

森山:

日本の写真家ではなくて、ニュー・バウハウス系、むしろ(ハリー・)キャラハンですよね。それと(レイ・)メツカーですよね。

飯沢:

ああ、キャラハンはいい写真家ですよね。メツカーはそうですよね。それを考えてみると、ニュー・バウハウスって、元々バウハウスという学校からスタートするわけだけれど、去年(2019年)がバウハウス100周年なんで、このところいろんな展覧会が開かれたじゃないですか。その中で、改めてバウハウスの教育システムみたいなことを調べ直したりしていたんですけれども、見ていると、バウハウスという学校自体がトータリティですよね。建築というものを一つの目標にするわけだけれど、建築のあり方は単に建物を建てるわけではなくて、その中に部屋があって、部屋の中にインテリアがあるわけだし、壁には壁画がなきゃいけないわけだし、ということで、いってみれば総合的なデザイン活動というか、それを教育システムの中で打ち立てようとしているわけで、やっぱり石元さんにはそういうところが、ニュー・バウハウスで学んだことが、活きているような気がしないでもないですね。つまり若い頃に写真だけではなくて、写真を取り巻くいろんな世界の中でトータルにものを見る見方というものを身に付けられたことが、写真家として活動した後でもそのまま生きているような感じがしますけどね。

森山:

でも、キャラハンの幅広さ、メツカーの展開よりも、石元さんの方が断然広い。

飯沢:

そうですね。

森山:

私はそう思うんですよね。なぜならば、日本の伝統と西洋のものが…

飯沢:

そこですよ、2つの眼があるから。

森山:

2つの眼、2つの経験が蓄積されているので、その広がりたるや恐ろしいものだなと思ったり。

飯沢:

そうですね。日本の写真家の中でそういう風な生き方ができるような出自というか、生まれ育ちの人は、いるようでいないですね…。日本人の写真家は、日本で生まれてそこで育って、そこの歴史性みたいなものを背負って、今の仕事をするっていうことが一般的なわけで、石元さんのような立場は、非常に特殊。

森山:

写真界、あるいは写壇という言い方があるならば、一切関係なかった。

飯沢:

それは一切関係ないんでしょうね。それは本当に清々しいほどでしたよね。

生命体としての都市

森山:

それで、東京都写真美術館での展覧会の副題である「生命体としての都市」というのは、飯沢さんが書かれた言葉から取られたそうですね。

飯沢:

らしいんですけど、ごめんなさい。僕は本当に自分が書いた文章の中で使った言葉をなかなかちゃんと記憶しきれてないところがありまして。どうやらそうらしいですね。

森山:

石元さんは99年に、シカゴ美術館で大展覧会[6]をやるんですけれど、その時の写真はほとんどシカゴと東京。それで、『都市』という石元さんの写真集の英文が“Tokyo by Ishimoto Yasuhiro”。

飯沢:

(『都市』を開いて)“Tokyo by Yasuhiro Ishimoto”って書いてありますね。指摘されてさっき初めて気が付きましたよ。

森山:

私も知らなかったんですけど。

飯沢:

東京っていう意識でもって撮っている写真を集めたのが、この『都市』ですね。

森山:

だから、それはおそらくシカゴと東京。

飯沢:

対比があるんでしょうね。

森山:

西洋と日本とかそんな大雑把なものではなくて、極めて具体的なものを指しているという、そんな気がします。

飯沢:

僕は、シカゴをそれほど知っているわけではなくて、2回ぐらい行ったことありますけどね。表面的に、とてもきれいなところだとか、モダニズムの建築が立ち並んでいるとても印象深い街ではあるわけだけど、石元さんのように実際に暮らしているわけではないので、シカゴの在り方というのはわからないけれども、やっぱり東京というこの都市は、ほかのいろんな街、アメリカの都市やヨーロッパの都市とは、またちょっと違った成り立ちと構造を持っているというふうには前から思っていて。おそらく石元さんがシカゴから東京に帰られて、というか「来て」ですね、この街を撮り始めたときに、やっぱり相当違和感があったと思うんですよね。シカゴを撮っている眼で東京を見るというのは、なかなか難しいという。そこでたぶんスナップショットの写真を撮りながら、東京という都市に対応するような写真撮影のシステムを、かなり時間をかけて作られていって、おそらくその成果が、この『都市』に現れるということではないかと思うんですね。

森山:

建築評論家の浜口隆一さんが、石元さんが日本に来て活躍する上で、水先案内人のような良い役割を果たすんですけれど、その浜口さんが、「石元泰博の悲劇は石元のカメラに耐えうる建築あるいは都市が日本にないことだ」という名言を発していたんです。『都市』の東京の写真は、石元さんがさっきおっしゃった違和感を抱きつつ自分は何を撮るのか、ということの一つの回答のような気がします。

飯沢:

そういう風な気がします。もちろん建築物も入っているんですけれど、建築物の在り方っていうのは、多分シカゴと東京ではかなり違うわけでしょ。シカゴの場合はもっと構造化されているというか、ハードエッジというか、人間が住む機械みたいな、言い方をしてもいいかと思いますが、きちんと秩序立ってストラクチャーとして成立しているわけだけれど、東京の建物っていうのは、全然ストラクチュアルじゃないですよね。むしろ生命体、アメーバみたいな感じで増殖していくし。

一昨年くらいから国際交流基金の仕事で展覧会[7]のキュレーションをしたんですよ。1930年代の東京と2010年代の東京を比較するようなキュレーションをしたときに、その序文で書いたんですけども、東京ってとにかく常に移り動いているというか、建設中の都市なんですよね。夏目漱石が『三四郎』という小説の中で、「凡ての物が破壊されつゝある様に見える。さうして凡ての物が又同時に建設されつゝある様に見える」と書いているんだけど、明治3、40年代のその感慨みたいなものは、まさに今の東京でもそのまま通じるわけで。

ここ1、2年、渋谷のあたりは東京オリンピックでどんどん壊されてまた新しい建物が出来ているわけでしょ。そういう常に新陳代謝を繰り返す生き物みたいな街の在り方というのは、シカゴとはまるで正反対なものじゃないですか。そういうアメーバ的に増殖していく都市の在り方に対応する写真の在り方というのを、石元さんは日本で作り上げなきゃいけなかったわけで、そこで一番最初に出てきた、造形的な意識を壊していくとか、スナップショットとしてカメラを持って都市の中にもぐりこんでいって、むしろ都市の内側から視線を投げかけるような視点とか、いろんな実験的な試みやっているんですよ。『ある日ある所』からもうすでにそれは入っているんですけども、その集大成みたいなものが、この写真集『都市』という風に考えていいんじゃないかと、今見ながら感じたんですけれど。変な写真もありますよね。こんなのシカゴじゃ絶対取れないですよね。

森山:

「生命体としての都市」というのは、そういう意味だったんですね。ある種アメーバ的な、ストラクチャーではないもの。

飯沢:

そういう意味だったんですよ。つまりアメーバ的に増殖してストラクチャーを持たないという。持たないというか、生命体としてのストラクチャーはあるわけですけど、いわゆる構造的なストラクチャーではない。もっと何ていうのかな、何が出てくるかわからないような要素も含んでいるし、次に何がどう変わるかわからないっていうのかな。その面白さというのは、東京だけではなくてアジアの都市にあるんですけど、東京は特にその中でも際立ってその要素が割と強い都市のような気がしますね。本当に1か月後に行くと、驚くべき変化があるでしょ。昨日たまたま渋谷の宮下公園に久しぶりに行ったら、宮下公園じゃないんですよね、今は。

森山:

記憶と違うわけですね。

飯沢:

僕の記憶の宮下公園は、ホームレスの人たちがたむろしているような、そういう都市の吹き溜まりみたいな場所だったんだけれど、今はその下にルイヴィトンやエルメスみたいな企業が入っている4階建てくらいのビルが出来て、その屋上を「宮下公園」と称してるんですよ。それはもう記憶が全部ひっくり返ってしまうみたいな、そういう体験というのを東京に住んでる僕らは常に経験しているわけで。石元さんにとっては本当に驚きだったんじゃないかって思うんですね。60年代の高度経済成長の時期の東京というのは。だからある意味、その都市に対応するようなシステムを作り上げることは、写真家にとって喜びだったと思うし、実際形にしていくってことは、彼にとっては、写真家の仕事として、とても充実した仕事になっていたような気がします。

森山:

石元さんは、元祖路上探検隊みたいな。

飯沢:

本当にそうですよね。

森山:

東京に関してはね。ただ石元さんがおっしゃっていたのは、戦前のシカゴはもちろんシカゴ学派、シカゴ派の建築家の実験都市で、59年からまた3年間行きますよね。その時はもうシカゴ自体がスクラップアンドビルドで、それに石元さんはとても驚くんだけど。

飯沢:

なるほどね。

森山:

そのシカゴのスクラップアンドビルドと東京のスクラップアンドビルドは、全くとは言わないけれど、相当違う。構築的に壊すわけですよね、シカゴは。

飯沢:

そうですよね、東京の場合は。「TOKYO Before/After」展で調べてある意味驚きだったのは、東京というのは、一度も都市計画がない都市なんですって。もちろん、関東大震災とか戦後の空襲での焼け跡をどういう風に立て直すのかということで、それなりの都市計画はあるわけだけど、後藤新平が、関東大震災の後に大風呂敷を広げて、大都市計画を作るわけですよね。そうするとその時に、もしかしたらシカゴのような構造的な都市ができたかもしれないけれど、なし崩しに全部つぶされるんですよね。だからさっき言ったように、接ぎ木するみたいな都市の構造がその時にできてくるわけで。根本的に違うんでしょうね、シカゴ的な都市の在り方と。

森山:

飯沢さんの好きなキノコ的な。

飯沢:

はいはい、キノコ的。今いい言葉が出ましたね。僕は本当にそういう風に思います。キノコ的な都市の在り方。

森山:

キノコは粘菌類ですか?

飯沢:

いや、粘菌とキノコは実は違うんですよ。キノコ愛好家としては、粘菌愛好家とはちょっと区別してほしいなと(笑)。キノコは形がきちんと見えますからね。粘菌はぐちゃぐちゃで、顕微鏡レベルでしか見えないので。僕は粘菌にそれほど愛はないんですけど、おっしゃるように増殖していって常に形を変えていくみたいなあり方っていうのは、キノコ的であり粘菌的でもあるわけで、これはシカゴ的な都市の在り方の対局ですよね。でも石元さんは両方できるわけでしょ。

森山:

そうなんですよ。

飯沢:

そこがすごいですよね。それはとても面白いと思うんですよ。

森山:

東京を嫌々撮っていたわけじゃない。

飯沢:

全然違うと思いますよ。さっきから言っているように、面白がってるんですよ。東京がどんな風に変わっていくのかって。

森山:

シカゴ市民がシカゴにどれだけ愛着を持っているかっていうことをよく言うんだけれど、石元さんは愛着のようなことは、自分に関してはあまり言わないんだけれど、東京は結構遊んでいましたね。

飯沢:

ああ、今おっしゃった遊び。遊びっていうのは結構大事な要素で、それこそ多重露光の「色とかたち」というのは、遊びそのものじゃないですか。石元さんは謹厳実直なまじめな写真家という風に思っている方は、全然違うと思うんだな。すごく遊ぶ人ですよね。

石元写真の官能性

森山:

石元さんの写真の中に見え隠れする官能性みたいなものに繋がっていて、飯沢さんもそのことを何度か書いてらっしゃるんですよね。

飯沢:

ああそうですか。やっぱりその辺が好きなんですね。

森山:

お好きなんだと思う。

飯沢:

だから石元さんの中にある、そういう部分に反応していたってことでしょうね。今お話を聞いて思いましたけど。

森山:

桂離宮の話を伺いたいです。石元さんは桂離宮だけですでに4冊あるし。

飯沢:

そんなにありました?

森山:

『シカゴ、シカゴ』も2冊あるし、さっきおっしゃったように、伏流水のように何度でも新しくできる不思議なところがあると思うんですけれど、最初のモノクロの桂離宮と修復なったカラーの桂離宮があって、カラーの方は、少し官能的というような言われ方もされていましたが、いかがですか。

飯沢:

だいぶ変わりますよね。新しい方の桂離宮について、どこかで書評を書いた記憶があって、今それをちょっと思い出しかけていて、なんて書いたかなあと思ったんだけども。

森山:

私が石元さんに伺ったのは、桂離宮は変わらないからまた同じのをなぞるようで嫌だな、とか、言葉ではおっしゃるの。あの方は自分のことを絶対ポジティブには語らないの。だけれど、撮ってみるとやっぱり、修復なった襖だとか、ディテールの美しさに初めて気が付いたと、そういうことに触れられていた。そこはある種、艶めかしいわけですよ。

飯沢:

色と質感ですよね、それは非常に大きな要素としてあるのと、あとやっぱり最初の桂離宮は、よく言われている通り、非常にモノクロームの世界の中での、さっき言ったストラクチャーをしっかりとらえようとしている眼であるわけで。言ってみれば、人間でも建築でもそうですけど、骨格の部分をどういう風に写真として捕まえて定着させるのかという仕事だったという気がするんですね。岩波版のカラーの方は、骨格はもちろん実際に写真として成立しているんですけれども、それ以上のふくらみ、空気感、雰囲気、アトモスフィアというか。桂とか建物なんでもそうですけど、そういう部分って大事じゃないですか。そこに単なる構造物があるのではなくて、構造物の中に実際暮らしたり、そこで生きたりっていう風なね。桂は特殊な建物だからそこに生活するわけじゃないけれど、実際に人がいて何らかの形で建物の中で行為をするわけでしょ。そういうことを含めた場所としての桂っていう意識が明らかに出てきていますよね。構造物としての骨格だけではなくて、トータルなものとしての雰囲気を捉えようとしていると思います。

森山:

撮影した季節が2月かなんかで、苔が全然ダメで、割と建物の内部に目が向いている、という事情もあったようです。

飯沢:

なるほど。そう考えてみると、石元さんの作品の中であまり内部を撮られている仕事ってないですよね。あの桂の仕事ぐらいですかね。家の中の部屋とかを撮ったのって、そんなにないですよね。

森山:

少ないです。

飯沢:

ご自分の部屋もあんまり撮ってないですよね、だからちょっと珍しいですよね。

森山:

だからよかったんですよね。あの機会をとらえたということが。

飯沢:

内部ってことは外から視覚的に距離を置いて見るのではなくて、内側にいるわけでしょ。写真を撮る自分自身も含めた存在の在り方というのと、建築物との関係が見えてくるわけだから、そういう意味では、2番目の桂は石元さんにしては珍しい仕事ですよね。

森山:

中に入ってどの高さで撮ったか、というのを聞くと、日本の畳なのに立った視線だと、ある取材でおっしゃっていました。

飯沢:

それはなかなか気が付かない視点ですね。面白いですね。日本は、建物の中で視覚的な仕事をしようとすると、座った視線になりますね。

森山:

そうですね、あの小津安二郎の「東京物語」のようになることが多いですね。床から40センチっていいますよね。

飯沢:

石元さんはあえて立った視線でやったと。そこら辺がアメリカ人ですね。だからやっぱり日本人にはなりきれないんですよ。ただ、アメリカ人でもないわけで、その二つの立場に足を置かれているということは、本当に面白いですね。

シブヤ、シブヤ

森山:

飯沢さんは、『シブヤ、シブヤ』がお好きだと。

飯沢:

僕は『シブヤ、シブヤ』については多分書いたことはないと思う。というのは、最初ぱっと見たときには、ああこんなのもやっているんだな、ぐらいで片づけていたんだけど、最近になって東京のことを考えたりとか、その前に岩波の仕事とかがあって、もう一度石元さんの仕事を考える時に改めて見直してみると、これはちょっとあまりないですよね。さっきから言っているように、どんどん移り変わっていく生き物のような東京の中に、これだけ密着するというか、入り込むっていうか、そういう風な仕事は、あまりない気がする。最後まで新しい世界を探求しようとしていたということを、これを見ていると感じますね。

森山:

『刻』のワンパートが「人の流れ」なのでノーファインダーはあるんだけれど。

飯沢:

あるんだけど、あれは流れてますからね。『刻』の仕事はブレてるわけでしょ。でも『シブヤ、シブヤ』はブレてない。

森山:

川面と同じで、『シブヤ、シブヤ』はばっちり撮ってるんですよね。

飯沢:

ばっちり撮っているところに、非常に生々しい感じがあって。この話僕すごく好きなんですけど、本当なんですよ、職務質問されたっていう話は。渋谷のスクランブル交差点で撮ってたら、警官が飛んできて「何やってるんですか」って訊かれたという。それだけ渋谷って街が持っているエネルギーの渦、カオスみたいなところに入り込んできているんで、周りから見れば不審者だけれど、本人はすごく楽しんでいますよね。これを撮ること自体をね。新しい何かを発見する喜びがあふれている若々しい写真集ですね。若々しいって、これ最後の仕事だよね。そこら辺がちょっと只者じゃないですよね。最後の仕事にこんな若々しいというか、生々しい仕事をやられて亡くなるっていう。すごいですね。

森山:

2006年に、半世紀連れ添った滋子夫人が亡くなるんですけど、私は滋子さん的な視点で言えば、『シブヤ、シブヤ』は滋子さんが生きている時には出せない写真で、滋子さんが好むとはとても思えない、亡き滋子さんを克服するために滋子さんと最も遠い『シブヤ、シブヤ』の世界を本にしたんだと、ちょっと文学的に考えます。

飯沢:

それは、穿った見方だけど、なかなか面白い視点ですね。僕は滋子さんとあまりお付き合いがないですが、森山さんは、滋子さんが石元さんのパートナーとしてずっと一緒におられるところを何度も見られていると思うので、彼の写真家としての在り方の中でとても大きな影響力があったと。

森山:

ものすごく大きな影響力。

飯沢:

それは具体的に言うとどういうところですか。

森山:

ひとつは、マネージャーをやっていましたよね。『approach』[8]というずっと石元さんが写真を担当されていた本があって、田中一光さんがデザインをしているんですけれど、田中一光さんは、滋子さんから電話くると、ああ今日もまた一時間ダメだ…と。ダメ出しは全て滋子さんが、デザイナーに対して、出版社に対して、クライアントに対してやっていたのかというと、そうではない。同行していたんですよ、全ての現場にね。だから影響力は大きかったと思う。

飯沢:

その場合石元さんの仕事の在り方に対して、現場で何か言ったりするんですか。そういうわけではない?

森山:

写真については言ってないんじゃないかしら。写真の後ですよ、たぶん。

飯沢:

つまり現場にいることで、彼が何を求めているのかっていうことがわかるわけですよね。そのわかったことを伝える。メッセンジャー的な。

森山:

「そういうことを石元は望んでない」みたいな。田中一光さんでさえ負けてたって言っていましたし。

飯沢:

なるほどね。その滋子さんが亡くなり、いなくなってしまった時に、石元さんの今まで抑えていたところが出てきたっということね、『シブヤ、シブヤ』は。ああ、それはすごいね。

森山:

そうだと私は思っている。とっても滋子さん的ではない写真なんですよね。

飯沢:

なるほど。じゃあもしかして、もっと前から『シブヤ、シブヤ』的なことをやりたかったし、滋子さんがいたからできなかったことが確かにあるんだ。それはどうだろう?面白いですね。

森山:

それはちょっと言い過ぎかもしれないけど、私は二人を見ているとそう思いました。

飯沢:

僕はもっと見たかったですよ、『シブヤ、シブヤ』みたいな仕事。これはモノクロだけど、カラーでやったってすごいだろうし、これはあまり僕は好きじゃないけど、渋谷はハロウィンの街になっちゃう。何人かの写真家が渋谷のハロウィンを撮っているんですけど、全然面白くない。

森山:

でも石元さんが撮ったシカゴのハロウィンは素晴らしいですよね。

飯沢:

石元さんのハロウィンは素晴らしい。石元さんのハロウィンとか知ってるわけじゃないですか。ハロウィンは良い写真家がちゃんと撮れば、たぶん面白いイベントだと思うんだけど。『シブヤ、シブヤ』のこういう仕事も見ているわけなので、石元さんにハロウィン撮っていただきたかったですね。そうするとシカゴにも繋がるわけだしね。残念だな。だからまだ可能性があったんですよ。いろんな可能性をお持ちになっていて、それで最後にこの仕事。可能性として作った上で、亡くなられたということですね。

無意識からあふれ出るもの

森山:

石元さんは数にものすごくこだわりがあってね。日本国籍取得60年目で写真をやめるとか、20年ごとに生まれ変わるとか、そういうタイプなんでね。2008年に撮影をやめましたけれど。目の手術もありましたからね。こんなこと聞いていいんだろうかと思うんだけれど、飯沢さんの書かれたものとか見ていると、こういうこと言っていましたよね。宮沢賢治の言葉を引用して…

飯沢:

ああ、「無意識部から溢れるものでなければ多く無力か詐欺である」っていうね。すごいでしょ、これ。感銘どころかとんでもないこと聞いちゃったなっていう。これは、宮沢賢治が「農民芸術概論綱要」(1926年)という宣言みたいな文章の中で書いているから、別に写真のことを考えてるわけじゃないと思うんだけど、写真という表現メディアにおける無意識的な部分の持っている大事さというか、それ以外はあまり関係ないっていうくらいの力があるんだろうなって、改めてそういう言葉を見て感じます。それと石元さんは何か結びつくんですか?

森山:

もう一つ私が宮沢賢治の言葉で好きなのは、「詩は裸身にして 理論の至り得ぬ堺を探り来る そのこと決死のわざなり」。論理でたどり着けない境、ってことなんですけど。石元さんの日本の写真史における位置づけみたいなことと少し繋がるんだけど、彼以外の誰も到達できなかったような場所と飯沢さんが石元さんに言うその本質みたいなこと。石元さんって、律儀な感じなんだけど、怖そうな写真もいっぱいあってね。『都市』のこれ[9]、イスラムかと思ったら新宿なんですって。やっぱり合理と非合理の両極を跨いでいたような気がするんです。

飯沢:

石元さんにおける無意識的な要素とか非論理的な要素って、もちろん彼の作品の中に常にあるわけで、僕なんかの立場は彼が投げかけてくれる謎に反応する、受け取る立場なので、何とも言えないですけど、おおむね良いアーティストの作品は、決してそれがロジカルに言っていることから伝わる、というものでもない気がするんですよね。むしろ波動みたいなものが、どこか自分の中を揺り動かしていくようなことになるわけだから、無意識部から溢れ出るものでないと、自分の中の波動を動かすというエネルギーには達しない。石元さんの場合、良い作品をずっと見つめていると常に感じることがとても多いので、一見まじめな謹厳実直でロジカルな発言というか、反応をするようなタイプに思われがちですが、決してそんなことないんじゃないかという感じがします。宮沢賢治も、そんな「雨ニモ負ケズ」の人だけじゃないですよね。相当危ない人ですよね。石元さんの中にあるそういう部分というのが、特に僕は晩年、90年代以降の作品の中によく表れているということを、いつも思っているんです。

日本写真界の「まれびと」

森山:

最後にもう一度、日本の写真の歴史の中で、もちろん同時代を生きているわけじゃないけれど、飯沢さんが、どういう位置、どういう意味、どういう可能性があるかということを、ちょっとコメントしてほしいです。

飯沢:

そうですね、これは本当に最初から難問なんですよね。いまだにその答えが出ているわけではなくて、ずっと戦後の写真史とか書いていると、リアリズム写真があって、主観主義写真があって、VIVOの人たちが出てきて、PROVOKEの人たちがいて、という感じの流れはある程度辿っていくと、今や歴史になっているところがあるんだけれど、石元さんの存在というのは、逆に言えばそういう歴史におさまらない写真の在り方を常に指し示す指標になるんじゃないかという気がします。彼の存在の在り方が元々特殊、特異なわけで、そういう人が日本の写真界にいてくれたことのありがたさと面白さ、これは常に感じます。「まれびと」だったんじゃないですか。折口信夫の言っている、彼方のニライカナイのあたりからやってくる来訪神。その存在があることによって、稲作農民が毎年毎年、稲を作る生活のリズムがかき乱されるわけでしょ。かき乱されることによって、新しい世界というのがそこにもう一度再生してくるということを、日本人はずっと繰り返してきたわけなんだけれど、日本の写真の歴史が稲作農民の歴史かどうかわからないけれど、多少そういうところあるんですよ。そういう積み上げて積み上げて、次にこれが来て、という風な、さっきの言い方だと論理的に積みあがっていくような歴史の中に、撹乱の要素として、「まれびと」として石元さんのような存在があることによって、逆に日本の写真の歴史っていうのは、すごく豊かなものになっていく、そういう存在だと思います。

森山:

写壇には交わらなかったから孤高の作家、とか言われるんだけれども、品川に引っ越した時の1970年代の写真[10]を見ると、山岸(章二)さんが石元さんをみんなと繋げようしたというか、「あんな人達が全員、石元さんの引っ越しの時にいたわけ?」というようなメンバーでしたよね。だからまれびとだって人と付き合っちゃいけないわけじゃないですもんね。

飯沢:

だからまれびとをこちら側に引き寄せるためには、シャーマンが必要なわけで。僕ね、山岸章二さんもこのところずっと気になっている存在で。何しろ『映像の現代』っていうシリーズは、山岸さんが企画したシリーズなわけで、『映像の現代』って、ちょっと石元さんから話が外れるかもしれないけれど、とんでもないラインナップなんですよね。奈良原一高から始まって、立木義浩、植田正治、深瀬昌久、東松昭明、富山治夫、佐藤明、石元泰博、横須賀功光、森山大道でしょ、これは普通のラインナップじゃないですよ。

森山:

その人たちの多くが引越しに集まっていたんですよ。

飯沢:

でしょ。だからそう考えてみると、石元さんのようなまれびとが入っているのと、植田正治さんって、この当時アマチュアですよ、地方の。本当に中央の写真の世界とは全く関係ない人でしょ。そう人なんかをある意味日本の写真史のメインストリームの中にひょいひょいと入れちゃうっていうのは山岸さんですよね。そういう人たちがいることによって、石元さんがかろうじて、と言っていいか分からないけど、日本の写真の世界の中での、あるポジションにたどり着くことができたというのは間違いないことだと思う。孤高の存在としての在り方というのは、僕はよく分からないけど、石元さん自身それほどそれに対して嫌がっていたというより、自分のそういう在り方に対して、逆に誇りというか、プライドを持っておられたような感じがするので、彼のポジションというのは、とても独特だけれども、それで良かったような気がしますけれどね。石元さんにとっても、日本の写真界にとっても。

森山:

私はデザインの世界の人間なので、石元さん以外に写真としてではなくて、「写真がデザインの世界に与えた影響の大きさ」という視点で語れる人は他にいない。他は写真家として素晴らしい写真はあるんだけど、デザインにあれだけ大きなインパクトを与えた人はいなくて。例えば、田中一光さんだとか、勝井三雄さん、杉浦康平さん。石元さんの写真集のデザイナーのリストを見ると、日本のグラフィックデザインの戦後史と同じなんですよ。

飯沢:

デザインと写真の世界を結びつけると、確かにそうですね。ご質問に答えられているか分からないけど、日本の写真集におけるデザイナーと写真家の共同作業、これははっきり言って、世界に冠たるものだと思います。他にこれだけの緊密かつクオリティの高い仕事をやっている国はない気がするので、そういう意味でのインパクトはあるわけだけど、石元さんって、そういう写真集でデザイナーと共同作業したという以上のインパクトがあったわけでしょ。彼の写真が、デザインの造形言語を変えるくらいの力があったってことでしょう。それを考えると、ちょっと他に例がないような気がしますね。特に戦後の写真に関してはね。

森山:

ハーバート・バイヤー、亀倉雄策はじめ、ずっとですね。

飯沢:

土門拳にしてもね、そういうインパクトじゃないですよね。

森山:

そこが日本の戦後の写真家の中で他に類を見ない。

飯沢:

ですよね。やっぱり越境する人なんですよね。境界線を定めてそこの中で持続するタイプではないから、その境界線を自分自身でも壊していくし、作り上げていくし、デザインとか建築とかそういう世界の人達が石元さんの写真を見るとき、ある種の窓みたいな役目を果たすわけでしょ。

森山:

そう。アクシス、軸になっていたんですよね。

飯沢:

なるほどね。それは確かに他に例を見られない気がします。

森山:

面白いのは、東京都写真美術館でジャコメッリの展覧会[11]があったんだけれど、ジャコメッリと石元さんって、海外のアルル国際写真フェスティバルで一回だけ会ったことがあるんですね。先ほどの宮沢賢治の話は、プロかアマかみたいなところと関係しますが、ジャコメッリはついにプロにならなかった。石元さんはあの世界が好きなんだけど、ああいう風にいかないんですよね。プロだから…と思ったりね、かすかな接点をすごく意味深く感じたりもするんですけどね。

飯沢:

ジャコメッリは面白い写真家ですよね。ジャコメッリのホスピスとか撮っているようなハードな写真というか、死のドキュメントというか、そういう部分。石元さんがもう少し眼が良くて、『シブヤ、シブヤ』の後で、滋子さんもいなくなって、もしかしたらそういう風なことまで踏み込めたかもしれないですね、可能性としては。わからないけれど。

森山:

踏み込めたんだけど、それは『刻』というものにそのまま託した。石元さんって、人間を撮った写真は、真正面から見た人物って、子どもと仮面だけで、あんまり撮らないじゃないですか。有名人のポートレートも少しはあるんだけど、すごく斜に構えた写真ですよね。

飯沢:

三島由紀夫とかね、あれ笑っちゃうよね。

森山:

あれ笑いますよね。その時の話を聞いたことがあって、有名なロココ様式のご自宅に行くと、「石元さん、黒人の女の子でもきれいな子はいるよね」というバカな発言をしていたって。それで、人力車を空で引かせるわけですよ、石元さんのセッティングで。「あなたのには誰も乗らない」という意味だったのよね。

飯沢:

まあそうでしょうね。皮肉がありますよね。下から見上げるようなポーズで、一見威厳を持って撮っているようで、実は馬鹿にしているところがあるよね。

森山:

土門拳さんが草月会館で撮った三島由紀夫の写真とはもう右と左くらい違いますもんね。

飯沢:

三島さんって被写体としてなかなか面白い人で、細江さんの「薔薇刑」がありますが、ああいう自己演出的な写真じゃないところを三島由紀夫から引き出せたのは、もしかしたら石元さんだけだったかもしれないね。大体三島さんを撮ると、三島さんの自家薬籠中のものになってしまって、細江さんのはその最たるものですけども。細江さんのも、細江さんと三島さんとの関係の中で作り上げていったイメージだから、三島さんに全部委ねているわけでは全然ないんだけども、なかなか難しい被写体ではあると思うんですよ。それをああいう形でうまく収めていく批評性っていうのかな、なかなかないですよね。

森山:

あれは石元さんのコスモポリタン的な視点からの批評性だと私は思っています。

飯沢:

批評だと思いますね、確実に。いろんな要素持っているじゃないですか。その批評性から衝動性まで、全部写真家として彼の中に含まれている。

森山:

石元さんはシカゴで記号論だとか言語、文化の違いによる受容の違い、それから意味みたいなことを相当考えた。シカゴで影響を受けたのが記号学者のスザンヌ・ランガーですから。そういうところが、ああいう場面で出るんですね、いつもは出ないんだけど…そんなことを考えますね。

(終)

協力:東京都写真美術館

撮影:CREW by KPS